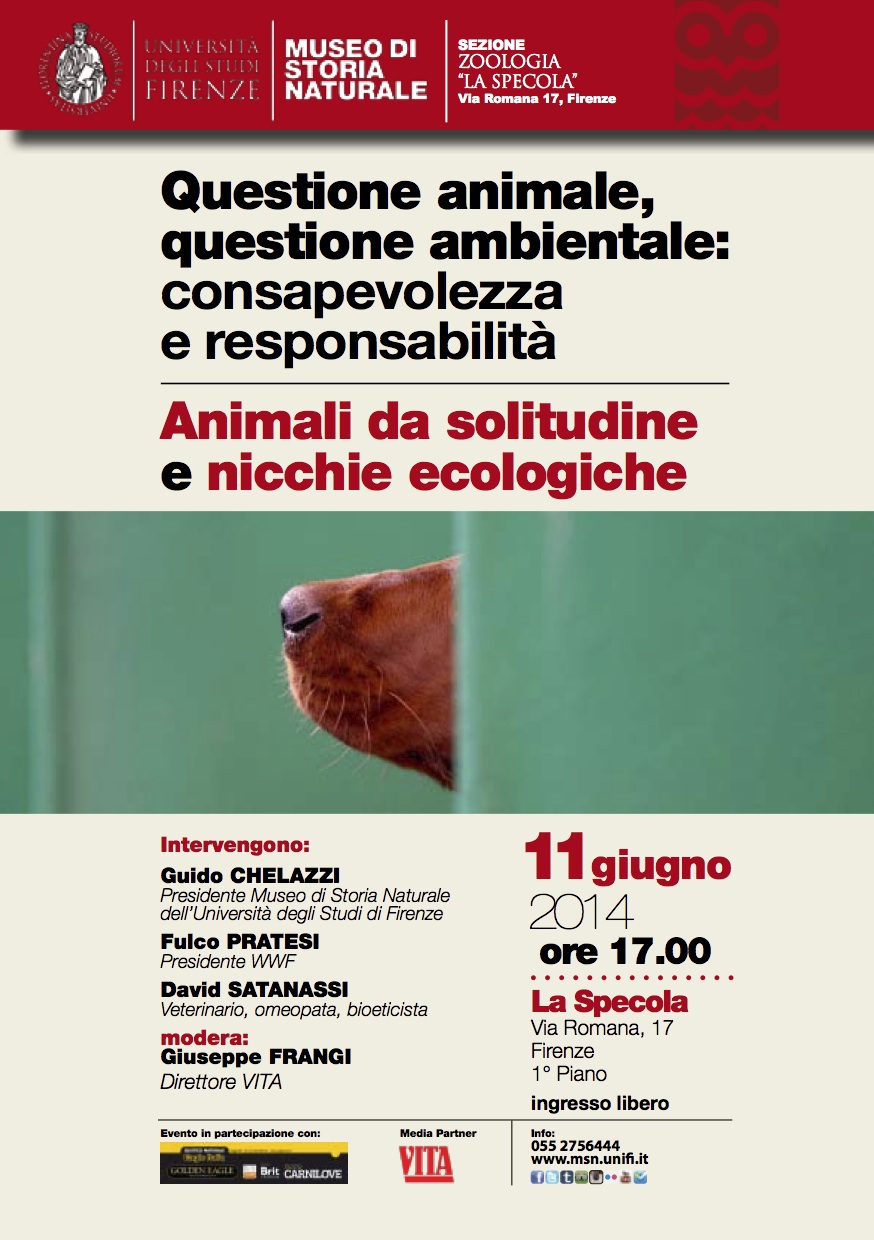

David Satanassi, il veterinario-filosofo racconta il suo amore per gli animali ma spara a zero sul rapporto deviato tra gli uomini e i loro cosiddetti “migliori amici”

«Dicono che gli animali agiscono come se fossero programmati; a me interessa conoscerne il programmatore». David Satanassi è medico veterinario, bioeticista, omeopata. È cresciuto, vive e lavora in montagna. Il rapporto che ha stabilito con la natura, e che lo guida nella “ricerca” che ci esplicita a inizio chiacchierata, è raccontato in più momenti nel suo libro Anima animale. Un’indagine sulla relazione tra la salute primordiale e malattie domestiche nel percorso di coevoluzione tra animale e uomo. Un percorso che viene analizzato alla luce del fragile equilibrio che oggi l’uomo vive nelle relazioni interpersonali e di conseguenza con gli animali. Satanassi ha coniato il termine “animale da solitudine”, per definire le aspettative che si hanno nei confronti dell’animale che, fatto vivere in una dimensione familiare, assume ruoli affettivi e sociali dettati da quella che viene definita una visione antropocentrista: le esigenze e le mancanze dell’uomo sono al centro e l’animale ne diviene oggetto, snaturato nel suo istinto.

Iniziamo dalla sua biografia. Quanto ha inciso un’infanzia vissuta in immersione totale nella natura?

Sono figlio di pedagogisti che negli anni Sessanta, in controtendenza, abbandonarono la città per riscoprire la campagna, riportare i propri figli in un ambiente rurale e favorire un processo di conoscenza nei confronti dell’essenza della natura come fonte illimitata di sapere. Da questa esperienza, è iniziato il mio cammino. Invidiavo gli animali per la loro dignità, che conservano anche nella malattia e nel dolore. E la loro grandissima vitalità: vedevo come la loro semplicità fosse garanzia della gioia di vivere. Non vivono la colpa, sono autentici.

Gli animalisti? «Razzisti metropolitani» o «ecologisti domenicali». Gli animali da compagnia? Sono «animali da solitudine».

Lei ama gli animali, eppure nel suo libro definisce gli animalisti «razzisti metropolitani che professano un amore smisurato per tutti gli animali tranne uno: l’animale-uomo». Perché?

L’animalismo è una richiesta senza limiti di una visione di un rapporto tra uomo, natura e animali, mentre i limiti esistono, sono le condizioni dell’esistenza. L’animalismo è una provocazione: c’è una pretesa esagerata per la libertà. Come dice Roger Scruton in risposta a Peter Singer, “gli animali hanno diritti”? Io dico semplicemente che vanno rispettati per ciò che sono. Un esempio è il fatto che l’animalismo è più che altro professato da persone che vivono in città perché chi vive in campagna ha un rapporto diretto con la natura, non una proiezione. Il rapporto diretto con la natura ricrea un equilibrio che è già stato sperimentato nelle migliaia di anni di vita rurale. Allora l’animalismo si trasforma in ecologismo quando l’uomo non fa l’ecologista domenicale: l’animalista pretende una natura incontaminata però poi la teme e la rifugge perché preferisce continuare a vivere in condizioni di “collettivismo vegetativo” ovvero quello metropolitano.

In questa epoca animalista gli animali ci guadagnano o ci perdono?

C’è un rapporto sbilanciato nei confronti di una libertà senza limiti che assolve l’uomo da un suo grado di responsabilità. Poniamo ad esempio l’attività venatoria collegata all’utilizzo delle razze da caccia: non consideriamo la valenza, non consideriamo nella fattispecie il cane. La sua espressione predatoria è massima in termini sia evolutivi sia di origine. Il cane è un animale carnivoro, un predatore che esprime il suo istinto naturale, la sua vocazione; il fatto che l’uomo abbia modulato e abbia reso una tradizione e una condizione antropologica questo tipo di rapporto uomo-animale non va né deprecato né giudicato se rimane all’interno di una posizione di equilibrio tra uomo, animale e natura. Inoltre essi sono fondamentalmente dei carnivori-predatori: utilizzarli come cani di famiglia, magari nutrendoli vegetariamente, significa modificarne totalmente la loro indole: si preferisce creare delle chimere piuttosto che rispettare la loro natura.

In che cosa differisce il suo atteggiamento da quello di un animalista “classico”?

Sono concetti che mi porto dietro dall’infanzia. Allora erano a livello intuitivo e si sono poi evoluti rimanendo in un contesto di estrema libertà: la natura insegna un grado di coerenza; la natura è provvida e quindi insegna che esiste un equilibrio in tutte le cose e tutte le cose hanno un senso; fondamentalmente la natura sfocia nell’animismo cioè il fatto che tutte le cose viventi tra loro in maniera concertata abbiano un senso. Questo porta a pensare che vi sia un’anima in tutte le cose del creato. Mi meraviglio anche come illustri scienziati, ricercatori, evoluzionisti come Dawkins, De Duve, Odifreddi, e quanti altri siano fondamentalmente degli scettici, continuino a perscrutare l’orizzonte naturale come ciechi che abbiano rinunciato anche all’immaginazione. Questo per me deriva dal fatto che non sono nati nella natura, perché il senso della magia che ne scaturisce è un senso che deve essere quasi innato se l’uomo ha la possibilità di continuare a vivere in questa poesia. La fede nella natura esige almeno un atteggiamento di tipo fideistico: non è possibile spiegare tutto, ma devo accettare che nonostante io non riesca a svelare la verità, questa verità esiste. Se l’uomo arriva alla natura attraverso il microscopio, ne ha una visione distorta, rimane scettico, distaccato.

Gli animali da compagnia che vivono in città come se la passano?

Avendo lavorato in cliniche di varie città ho toccato con mano la profonda alterazione del rapporto uomo–animale, e il tipo di animale “urbano” mi creava un grave senso di disagio e di impotenza. Le condizioni che io ritengo necessarie per il mantenimento dello stato di salute venivano meno; occorre che l’animale abbia un minimo di ambiente naturale. L’animale non è né un obbligo né un diritto: è un senso di amore e di responsabilità, e le due cose viaggiano insieme. Per molti significa anche fare delle rinunce: non considerare il tenere un animale come una condizione di diritto. Quindi diventa una posizione politica. I cani utilizzati bene nella caccia non hanno sindromi comportamentali dal punto di vista clinico e devo ammettere che un certo tipo di attività è garante di salute: se penso che la forma più perversa della malattia sia la malattia psicologica, allora dico che gli animali dediti a una attività ludica o naturale non sono affetti da forme comportamentali. In città questo non avviene.

Lei come concilia questa sua visione filosofica con la sua professione?

Questa è una condizione etica e la devo valutare in chiave zooantropologica, devo trovare una soluzione politica: quella di accettare che l’uomo ancora soggioghi l’animale. Lo fa nella sperimentazione, ma lo fa anche con i pet, lo fa con i cani da caccia, con gli animali da circo. Vogliamo fare una rinuncia? Facciamo delle rinunce consapevoli, l’importante è che vi sia onestà e chiarezza: non nascondiamoci, anche Bergson disse che è la ragione che necessita dell’istinto più che il contrario. Altri considerano una fortuna evolutiva per l’animale quella di aver incontrato l’uomo, pena la sua estinzione: per me è una teoria infondata. Sono delle interpretazioni sterili, visioni che fanno del riduzionismo e confidano nella laicità della scienza. Il grado di responsabilità dell’uomo è proporzionale al suo grado di consapevolezza. Se io so che l’animale per star bene ha bisogno di determinate condizioni, devo dare una forma di amore attraverso il rispetto, è tutto qua. Invece ci siamo inventati l’antropocentrismo, in senso negativo, perché vediamo tutto in funzione dell’uomo.

La sperimentazione sugli animali che indigna gli animalisti e genera speranze nei malati è un dolo o una necessità?

È un metodo che per sua natura è già sbagliato. Prima di tutto ci sono una serie di falsi d’autore, nel senso che la sperimentazione animale in realtà si è visto essere un modello non sufficientemente descrittivo di quello che sono gli effetti dei farmaci stessi. Il modello sperimentale è un mezzo stereotipato, talmente omologato che anche le risposte sono standard e quindi abbiamo un 50% degli effetti collaterali che non si manifestano durante il profilo sperimentale. Quindi abbiamo due condizioni di inefficacia al modello sperimentale. Il secondo punto è che un certo tipo di medicina e un certo tipo di terapia non necessitano per esempio di approcci sperimentali: parlo delle cure alternative. Nessun animalista le prende in considerazione. Il terzo punto riguarda il concetto di diagnosi precoce: la salute è un percorso attivo, è un esercizio funambolico. Si nasce in salute, la salute è una tendenza, la vita è salute, ma il libero arbitrio ci pone anche nelle condizioni di conoscere la malattia. La malattia non è un evento casuale. Esiste insito in noi uno stato di salute, la salute è coscienza del sé; quando viene minato questo stato di perfezione l’individuo si trova ad amplificare l’incertezza che fa parte del vivere. Non dobbiamo amplificare l’incertezza del male, ma dobbiamo riscoprire la certezza del bene.

Quindi la sperimentazione si può limitare?

Sì, tenendo però presente che in certi casi è indispensabile. Esistono macchine per la emodialisi o per il passaggio transcorporeo del flusso ematico durante l’intervento di cardiologia neonatale che vengono studiate sugli animali, e per queste cose ancora non si possono trovare alternative. Infine, con la scarsissima quantità di fondi destinati alla ricerca è inutile piangere se nessuno fa niente politicamente perché la ricerca si sforzi di trovare strade alternative alla sperimentazione su animali. L’uso degli psicofarmaci per cani è in aumento: invece di essere recuperati dai vizi umani, vengono così temporaneamente inebetiti. Le patologie comportamentali sono aumentate per effetto del condizionamento e della privazione degli elementi naturali: la socializzazione, gli spazi, le possibilità di svolgere le dinamiche sociali intraspecifiche. L’impreparazione da parte dei terapeuti comporta un utilizzo di sostanze che eticamente dovrebbero essere vietate perché trattare con lo psicofarmaco è una violenza che non viene fatta solo sul corpo ma anche sulla psiche, e i terapeuti dovrebbero essere a conoscenza dell’esistenza di terapie alternative che rispondono al principio di Ippocrate, “primum non nocere”. Una delle più subdole trasformazioni a scopo commerciale è la trasformazione del sintomo in malattia.

In un decennio che ha visto il crescere di animali da compagnia, la diffusione di supermercati o pet shops, il dilagare di professioni legate all’educazione o recupero dei cani, un mercato che cresce al di là della crisi… Cosa sta succedendo?

Ricordiamo una regola generale: dove vi è uno scadimento dei rapporti interpersonali, aumenta l’interesse dell’uomo per l’animale e il suo investimento in dinamiche relazionali. Dove vi è una riscoperta della semplicità nei rapporti interpersonali, l’animale non riveste più quell’interesse così profondo e così ineluttabile. Se le forme viventi tendono a omologarsi troppo, l’umanizzazione dell’animale, l’antropomorfizzazione dell’animale comporta un calo della salute generale del sistema. L’uomo deve rimanere uomo e l’animale deve rimanere animale.

È per questo che definisce l’amico a quattro zampe “Animale da solitudine”?

Chiamarlo “animale da compagnia” è un eufemismo, e conferma che la centralità dell’epifenomeno sia l’uomo che si accompagna al cane per creare un gruppo. In realtà l’uomo vive in solitudine e necessita di una creatura con cui condividere questa sua mancanza. Io sono un antropocentrista responsabile: mi assumo la responsabilità di trovare nuove formule nel rapporto uomo-animale. Conoscendo la natura del rapporto reale natura-uomo puoi muoverti con libertà in un rapporto responsabile. Inequivocabilmente essendo l’uomo l’animale più consapevole, ha creato questa sorta di dominio, in senso biblico si dice di “amministrare il rapporto con l’animale” che significa esserne responsabile, consapevole: aumentare il livello di conoscenza, la conoscenza può creare informazione e l’informazione può creare salute.

Lei crede che gli animali abbiano un’anima? Non siamo forse noi che abbiamo un’anima animale?

La nostra anima animale è l’istinto, il soffio vitale, la vitalità. In comune tra uomo e animale c’è questa propensione alla vita, alla reazione, questo attaccamento alla vita stessa. Se invece di ragionare sull’anima, ragionassimo su ciò che ci anima, su ciò che ci tiene in vita… potremmo condividere con loro, la nostra “anima animale”.

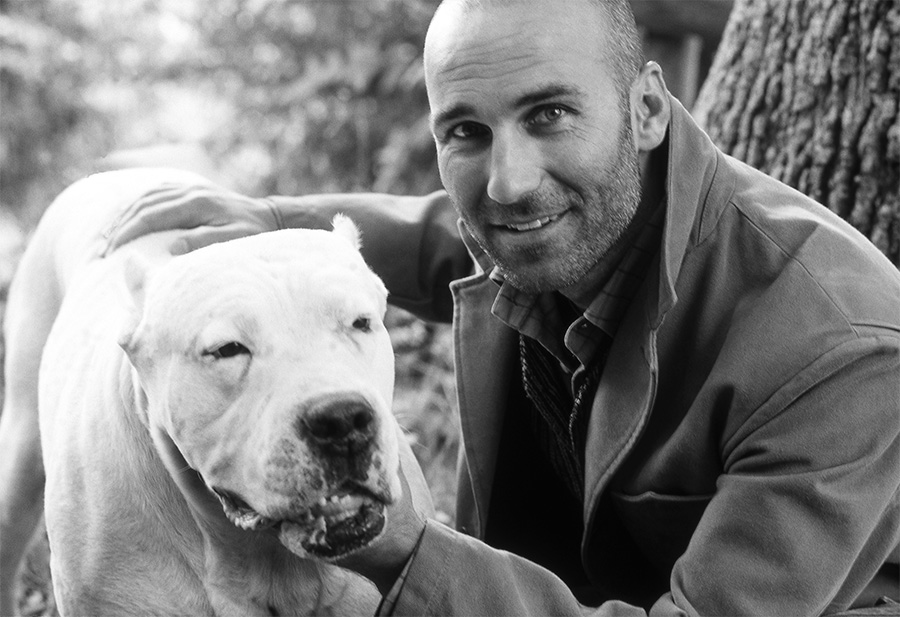

Nell’immagine di copertina David Satanassi, medico veterinario, è autore del libro “Anima animale”, insieme ai suoi cani

Pubblicato in “

VITA“, aprile 2014